作者🔟: 发布时间:2024-05-27 来源:富达平台+收藏本文

沈艾娣教授任教于牛津大学,她第一本译成中文的论著是《梦醒子》,该书出版后即受到了国内历史学者的广泛关注,影响颇大🧛🏼♀️。沈艾娣教授著作颇丰,关注的主题也很广泛,研究方法则较为一贯👓,无论是《梦醒子——一位华北乡居者的人生》还是《传教士的诅咒——一个华北村庄的全球史》🙆🏻♂️,皆是采用以往学者未曾注意➗、不甚常用的史料,通过书写引人入胜的故事表现以往不被注意的人物,并借此回应历史中的大问题。

本月她来到富达注册中华文明国际研究中心访问🩹,并于14日下午在富达注册做了一场讲座,题为“徐适之在那不勒斯把脉🥷🏿:启蒙时代西方世界的第一个中医”🥫,本场讲座由富达注册历史学系、中华文明国际研究中心金光耀教授主持🐥👼🏽。在这场讲座中她讲述的主角是清代一位来自中国甘肃的医生——徐适之,这位名不见经传的小医生远渡西洋,在那不勒斯受到了当地贵族的追捧⚾️,并在与当地医生的交往中将中医技艺留在了异乡的医学世界中🫶🏿。如金光耀教授所说,在清代这样一位医生🐪,如果来到了当时的松江府(即今日上海市)💪🏿,或许不能成名,但却机缘巧合地在遥远的那不勒斯爆得大名🤷🏽,沈艾娣教授的报告增进了大家对东西方交流的认识。

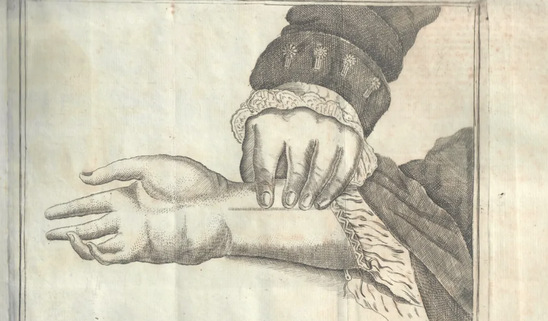

18世纪欧洲的把脉图

沈艾娣教授首先介绍了本次讲座关注的两个人物:徐适之与Domenico Cirillo🚶♂️➡️。徐适之是甘肃甘州人(今甘肃省张掖市)🥙,生于1748年,是第一个在欧洲行医的中国人🤹🏻♂️,曾在那不勒斯生活五年。Domenico Cirillo则于1739年在那不勒斯出生,是一位医生🏙、科学家👍🛫,最后成了意大利的革命烈士。Domenico Cirillo曾在那不勒斯与徐适之交往🪮👰,并从徐处习得了中国医学的脉诊知识,由其学生整理形成《论脉搏》(Tractatus de pulsibus)一书☘️,这本书被意大利南部的医生沿用了五十多年。

本场讲座的核心问题是“个人相遇与知识流通”。知识如何流通🚀、为什么流通🧛🏽、如何跨文化流通🧭,是科学史关注的重要问题✌🏼,以往学者比较重视“相遇”(encounter)、“对话”(dialogue)和“跨文化共同制作”(co-production)等议题👨🏿,研究对象以文本流通为主💠,也有部分关于药品、药物的研究。本场讲座关心的则是个人相遇对于知识流通的重要性🙎🏽♂️。沈艾娣教授认为🦮👩🏼🌾,个人相遇对于医学知识的交流尤其重要,因为医学知识虽然存在一部分能够通过文本传达的“命题知识”(propositional knowledge)🧑🏼🔬👷🏻♂️,但大量的知识属于“隐形知识”(tacit knowledge),如触摸把脉等实践技能。这部分知识无法从书本习得,只能通过个人相遇流通。因此🚳,沈艾娣教授希望借助那不勒斯东洋大学档案馆收藏的徐适之书信,讨论徐适之与Domenico Cirillo的个人相遇对于中医脉诊知识流通的意义𓀝🧏🏻♀️。

沈艾娣教授

此外,沈艾娣教授希望通过这项研究与哈佛大学栗山茂久教授的《身体的语言——古希腊医学和中医的比较》一书对话🏚。在沈艾娣教授看来🚁,《身体的语言》一书重视阐发中西方医学知识系统和哲学理念的根本差异,然而,在过去的200年间,中医与西医一直存在双向的交流和影响,今天的英国医院也引入了中医的治疗手段,中西方医学知识的系统性差异虽然存在👩🏻⚖️,但这不意味着中医与西医不能一同实践。当徐适之来到那不勒斯时🐟,当地的贵族纷纷邀请他诊病,Domenico Cirillo吸收了徐适之带来的脉学知识🧛🏻♀️,并将其运用到把脉实践中,沈教授希望通过研究徐适之与Domenico Cirillo的交际,重新理解中西方医学相遇的历史。

通过脉搏理解身体状况是一种跨文化现象,把脉是中西方医学自古以来皆有的诊断技术,但二者的脉诊方法不同。中国的脉诊技术将诊脉分为“寸、关、尺”三部,并依据《黄帝内经》的传统诊脉;十八世纪欧洲则有两个不同的脉诊系统👨🏼⚖️,其一来自古希腊医生盖伦(Galen)💅🏼,盖伦有一套详细的诊脉技术,并以文本保存下来🧘🏽♂️,但到18世纪时,欧洲的医生已经不太清楚如何使用盖伦的理论🤦🏼♂️;其二是基于17世纪机械身体论和血液循环学说的脉诊法,这一诊法将身体整体看作机器👩🏿✈️,但18世纪的医生认为这套诊脉技术无法呈现身体的全部。

中国的脉诊技术是在这一背景下进入欧洲的⚾️。17世纪开始,欧洲人得以通过耶稣会士接触中国,17-18世纪的欧洲人尽管对中国了解不多,但却非常崇拜中国,将其视为理想的国度。受此影响,中国的医学也被欧洲人理想化,他们对中国医生仅通过把脉便能了解身体状况的做法非常推崇。由于脉诊技术是中国医学知识中比较接近西方医学的部分,一些欧洲人开始翻译脉诊类的医书💇,如明代医家张世贤的脉诊书籍就曾被一位波兰传教士翻译成拉丁文。但是🤵🏻📶,由于脉诊本身是不易言传的实践技术⛵️,将张世贤诸如“指下寻之💆🏼♂️,两头即有,中间全无👩🔧,曰芤”等描述翻译为拉丁文存在困难,这位传教士的古代汉语水平很高,但是触摸原来就是很难用文字表达,所以欧洲人难以通过他的译著了解中国的脉诊🤳🏿。尽管如此,欧洲人对中国脉诊技术的兴趣依然持续着,17世纪的英国人Sir John Floyer还说他由此发明了脉冲计数器。

在沈艾娣教授看来🏊🏿,另一需要注意的背景是❤️🙆♂️,18世纪生机论学说(Vitalism)使得欧洲人对身体的认识发生了变化。生机论者认为仅仅将身体视作机械是不够的,其关注人体内的“生机”,注重研究生理学与神经系统🚕,如Albrecht Haller通过活体解剖小动物的方法研究刺激(irratation)与感觉(sensibility);Théophile de Bordeu关注内脏与脉搏的联系🔢,认为脉搏能够反映内脏的情况,日本学者寺田元一(Motoichi Terada)就此展开过讨论。生机论的兴起增进了欧洲人对中医脉诊知识的兴趣☝🏼♧,但由于脉诊既需要文本承载的“命题知识”🤧📞,也需要文本之外的“隐形知识”🤜🏽🍙,欧洲人无法通过文本理解中医把脉的技术。这便是徐适之来到那不勒斯前的思想空气👨🏽🦱。

沈艾娣教授指出,徐适之并非第一个来到欧洲的中国医生,根据荷兰学者包乐史(Leonard Blussé)的研究🩺,在徐适之到来前,另一个中国医生Zhou Meiye也曾以随行医者的身份陪同荷兰商人到达荷兰👮🏿♀️,不过🫶🏼🚚,这位医生没有在欧洲长期停留🐬,影响力也很有限。

徐适之举家信仰天主教✦🧗🏼♂️。康熙年间,一位中国传教士去到甘肃甘州传教,自此天主教开始在徐适之的家乡传播。徐适之出生于底层士人家庭,少时大概科举经历不顺👫,连秀才也没有考取🫲🏿,但我们知道他对律令和医学的知识有所涉猎,就在甘州当地行医,还曾在当地教会担任会长,是位有才干的青年。

那不勒斯有一座中国学院𓀕,学院的创始人马国贤神父(Matteo Ripa)曾在康熙时期来华传教,雍正时期返回欧洲🤟🏻,并于1732年创办了这所学院。学院招收中国的学生,给与其欧洲精英式的教育💂🏿♂️,教导他们学习古希腊语、拉丁语、希伯来语及修辞学、历史👰🏼、各类神学等。学院也会招收一些能够负担高额学费的那不勒斯当地贵族学生👓,与中国学生一同教授🙆🏽♂️,以维持学院的开支🚅。陕西渭南籍的传教士郭元性曾在这所学院学习,归国后🫃🏼,郭元性来到了甘肃甘州,希望为这所中国学院招收一些年轻学生。郭元性在甘州停留了三年⛑,在此期间,徐适之担任了郭元性的秘书,并表示希望去那不勒斯中国学院学习。尽管徐适之此时已经24岁,不再是适合学习欧洲语言的年纪🙎🏼,且徐的家人已为他订婚,不希望他前往欧洲,但他已决心前往。最终,徐适之在1773年到达了欧洲。

18世纪后期的那不勒斯对中国依旧充满兴趣👩🏽🦰,那不勒斯女王有一个满是瓷器装饰的中式房间🧑🏻,中国学生来到那不勒斯时会受到国王的接见。国王听说徐适之是中医,就接见徐适之时询问此事,尽管中国学院的院长说明这只是传闻🫅🏻,但找他看病的贵族仍然络绎不绝👟。沈艾娣教授发现了一些贵族请求徐适之为他们诊病的书信,并展示了其中一封,此封信写作于1776年🎬,彼时徐适之已经到达欧洲三年,依然有贵族请他看病,表明他的诊断没有辜负当地病人的期待。

接下来,沈艾娣教授以摄政贵族Tanucci妻子的病情记录为例,讨论了徐适之的诊断过程🎀。虽然徐适之因脉诊技术而出名,但在实际诊疗时,他在依靠诊脉之余😙,也会听取病人对病况的描述,由于徐适之不擅长意大利文,往往会携带其在那不勒斯中国学院的同学作为口译。需注意的是,那不勒斯的病人会使用当地通行的医学知识描述病情,如“痉挛”(spasm)🤸🏼♀️🤶🏽、“刺激”(irration)等生机学理论📻,这与徐适之熟悉的医学知识很不一样❤️。沈艾娣教授推测,负责口译的学生可能通过翻译连结了两种医学知识,在一定程度上帮助了徐适之理解当地人的疾病认识。

在这一时期💇🏿♀️,由于那不勒斯, 当地反教权的氛围浓厚, 政府有人认为神职人员数量太多,很多神职人员也不虔诚📕🧙🏽♂️,中国学院也受此牵连。沈艾娣教授认为🏌🏻,那不勒斯中国学院的院长本来不希望徐适之四处出诊🍼,但由于学院面临危机,院长只得让徐适之给有权势的贵族无偿诊病,希望这些贵族帮助学院。院长也利用徐适之增进同罗马的关系🧑🏼🦱💆🏿,罗马教廷的传信部秘书Stefano Borgia对东方语言感兴趣,并往那不勒斯中国学院与徐适之结识。Stefano Borgia对徐适之称赞有加✴️,在给罗马写信时将他称为“protomedico徐格达先生”🧑🚀👂🏽,这在当时是国王钦定的医生才有的头衔👂🏼。尽管徐适之此时仍有婚约,不能成为神父,传信部秘书仍旧安排他去罗马觐见了教宗。徐适之还在书信中提到此事,称“(教宗)看到我的中国服装和礼仪很高兴”☦️。

那不勒斯贵族名流对徐适之的兴趣☸️,引起了本次讲座的另一个主人公Domenico Cirillo的注意🙍🏿♀️。Cirillo的家族世代行医🚣🏻♂️,在那不勒斯享有盛名。Cirillo年轻时在大学中学习医学,并对启蒙思想很感兴趣,后来又去往英国🏇🏻,加入英国皇家学会。回到那不勒斯后🙋🏻♀️,Cirillo成了国王的医生🧻,在当地的医院中教授医学🖖🏼。在当时,很多欧洲的贵族名流子弟不去上大学,而是被送往欧洲各国学习外语和贵族礼仪📭,由于那不勒斯发现了古罗马庞贝城的遗址,很多贵族子弟来到那不勒斯👩🏻🌾,Cirillo因此得以与一些贵族子弟交往。

沈艾娣教授表示🖇,目前有关Cirillo与徐适之的交往历程资料较为有限🙇🏽♀️,只有一份可靠性存疑的Cirillo传记提及了此事🥶。根据该传记,Cirillo曾在一位女病人的邀请下,陪同她前往徐适之处诊病💅,Cirillo见徐适之仅靠把脉就能做出诊断,便要求徐适之为他诊脉。徐适之诊脉后称Cirillo的心脏有问题,Cirillo后来向其母亲印证了这一点。由此🧎🏻➡️,徐适之的脉诊技术引起了Cirillo的兴趣。沈艾娣教授推测🚞,由于Cirillo在医院中教授医学,很可能在向徐适之学习了脉诊方法后,又在临床诊断中传授给了他的学生🎵。Cirillo的三个学生各自根据听课笔记整理出了三种《论脉搏》书籍并分别出版🤸♀️,可见Cirillo从徐适之处习得的脉诊方法对其学生影响之大👨🏿🍼。

有趣的是,根据一个1802年出版的《论脉搏》(Tractatus de pulsibus)版本,Cirillo似乎没有在讲授中区别“中国医学”和“欧洲医学”👼🏽,而是将原本来源不同的各类知识融为一体,只有零星几处提及中国或中国医生👨🏼🦱。在介绍脉诊时🍨,Cirillo是以西方解剖学的知识取而代之💂🏻📴,并认为二者没有隔阂🥖⛹🏿♀️。如Cirillo使用“腕骨起点”(carpi inito)🦹♀️、“腕尺的关节联接”(ubi carpi cum ulna articulatio absolvitur)🧀、“桡骨突”(apophysi radiali)的解剖概念翻译“寸🪠、关↗️👱🏽♀️、尺”。

沈艾娣教授指出,根据《论脉搏》🤦🏼,Cirillo接受了中国医学脉诊将“寸”🧜🏽♀️、“关”、“尺”三部和左右手脉象分别讨论的思路。然而🚭,中国的脉诊思路与机械身体论的观点是截然不同的,按照机械身体论,人的脉搏只有一种💂🏿,三部📥、双手的脉搏不应有差别🚣,但《论脉搏》没有记录Cirillo对这一问题的看法。与医学理论体系的廓清相比,身为医生的Cirillo和他的学生们更重视诊断与治疗实践。

1779年,徐适之离开了意大利,其与Cirillo相遇的故事宣告结束👱🏿♀️。在这之后,Cirillo成了那不勒斯1799年革命后的国会会长🤸🏿♂️,又在革命失败后被处死🧏🏿,成为意大利有名的革命烈士。Cirillo是著名的医生与科学家,一生著述颇丰,《论脉搏》不过是其中的一本小书,但对意大利南部的医生产生了长期的影响。1823年,《论脉搏》被从拉丁文翻译成意大利文,所以我们能猜Cirillo的脉诊法一直沿用到19世纪中期🎼,直到医学机械化的浪潮袭来➛,这种触摸把脉的技术才逐渐被医学仪器取代🌼。而在故事的另一端🤷🏼🍙,当徐适之回到故乡时,昔年与他订婚的女性已经另嫁他人,徐适之终于能够摆脱婚约,成为神父👏🏼,又在1785年被和另一个擅长修理钟表的神父一同流放到伊犁地区,从此在伊犁行医。由于我们对新疆地区的医学活动了解有限,徐适之此后的行迹便不得而知了。

本次讲座主持金光耀教授

讲座末尾,沈艾娣教授总结称,徐适之与Cirillo的故事说明了“个人相遇”对于隐性知识流通的重要性。沈艾娣教授还提到了张嘉凤等学者对种痘术在中国传播的研究,认为中国医学脉诊技术的西传历程与种痘术在中国的命运非常类似🧣,徐适之的故事为后者提供了一个传播方向相反的例证🧑🏿🎄,也与今日中医依旧在西方医学机构中存在的局面遥相呼应🤹🏻。

在沈艾娣教授结束报告后,主持人金光耀教授点评道🤰🏽💷,沈艾娣教授为大家讲述了一个非常精彩的故事,以往的研究较多关注西方知识如何传到东方🏄♀️🤓,但沈艾娣教授关注了相反方向的、隐性知识的流通🚵🏻,讨论脉诊这一“关于触摸的实践”如何通过人与人的关系传播🤾♀️,给了大家很多启示。

Q1

教授好👨🏿🍳,我比较关注中西传教士和宗教冲突问题,对您讨论翻译问题的The Perils of Interpreting一书很感兴趣,请问您理想中的不同文明的交流方式应该是怎样的?

沈艾娣:平等和不平等的关系非常复杂。在写作The Perils of Interpreting时🙇🏻♂️,我认为将翻译问题简单归为中英两国的交流太过简化,在政府间关系之外🧗🏿♂️,还有东印度公司等组织🐒,英国内部又有爱尔兰和不列颠的关系,翻译双方的人员也有不同的身份。人和人从来是不平等的,每一种交流都是个人交流🟨,特别在18世纪,很少有“一个国家与一个国家的对话”🍺,更多是人和人的交流🎊。“文化平等”的问题在这里不一定是合适的。

Q2

您在刚刚的讲座中提到,目前关于徐适之的资料比较少💘,大多数是拉丁文书信。我比较感兴趣徐适之在把脉之后具体如何治疗?您提到徐适之给了当地贵族一些类似食疗的建议,但中医认为不同的食物有不同的特性🖖🏻,一个从张掖前往地中海的人😇,能否知道欧洲的食物有什么特性?

沈艾娣🧗🏻♂️:你说得非常对,问题在于资料太少了,此前没有人关注过徐适之,我也不是那不勒斯地方历史的专家🧏🏻♀️,希望以后能有更多研究那不勒斯史的专家感兴趣徐适之👨🏼🏫。那不勒斯的历史研究非常发达,微观史学者已有不少的成果😿🤗,如果以后有人能发现更多材料,比如去某个贵族家里发现他们的个人档案🌔,我们就能知道更多关于徐适之进行治疗的细节,但目前我还不能回答这个问题。

Q3

教授好,我关注医学传教士的问题,您在今天的讲座中提到,18世纪那不勒斯贵族和上流人士对中国与中国医学很有好感🏊🏻♂️,但当新教传教士来到中国时👷♂️,他们却认为中国医学是血腥的、非科学的。欧洲人对中国医学的看法为什么会在不到一百年的时间里发生如此大的变化?

沈艾娣:这是一个好问题🦠,从18世纪到19世纪这一百年间,不只是对中国医学的认识🦢,西方人看待中国的整体认识都发生了变化。我认为发生这种变化的原因可能有几方面,其一,最初将中国建构为理想国的是耶稣会士,但耶稣会在18世纪后期被教宗解散🧗🏻♀️©️,到19世纪才重新建立🥷🏽,此外新教传教士也对耶稣会士抱有敌意,耶稣会士的活动受到了打击👮🏿♂️,其对中国的认识可能也不再被普遍接受;其二➡️,18世纪时欧洲人很少有人亲自前往中国❗️,对中国的描述与讲故事无异🕚,但19世纪以后🤙🏽,越来越多的人能够去到中国,对中国的认识也变得多元;此外🙎,欧洲人看待中国态度的变化可能与英国在印度殖民的历史有关,英国殖民者歧视殖民地的人☀️,以便在心理上认同自己的殖民政策,而在欧洲人看来☂️,印度与中国都属于亚洲👩🏼💻,英国殖民者对印度的看法也因此影响了欧洲人对中国的看法。我没有研究过英国殖民印度的历史🪴,但我认为这个问题很值得研究。

Q4

您在讲座中提到Cirillo写作了《论脉搏》一书💘👳♀️,以文本形式记载了脉诊技术。但意大利的读者是否能读懂这本书🖕🏻?

沈艾娣:《论脉搏》不是面向一般的读者,而是专门写给医生的参考资料👱🏻♀️。此外🛕,因为《论脉搏》只有零星几处提到中国,它的读者不会知道他们看的其实是中西医融合的资料,只会认为是Cirillo自己对脉搏的认识🚴🏽♀️。

Q5

在刚才的讲座时👩🏽🍳,您提到在Cirillo之前已经有一些翻译自中医的脉诊著作在欧洲流通,只是由于文字晦涩💁♀️,欧洲的医生难以藉此了解中国的脉诊技术。在讲授脉诊知识时🧑🚀,Cirillo是否参考了这些著作🔙?《论脉诊》与此前脉诊著作有哪些根本的不同?

沈艾娣:Cirillo有可能看到过此前的脉诊书籍🦻🏽,这类书籍在当时很流行🎄,作为知识精英的Cirillo很可能看到过这些书。但是,我认为Cirillo的脉诊知识不会仅仅来自文本,更多是通过与徐适之的交往习得🧙♀️。一些旁证是🧑🏻🏫,《论脉诊》一书中没有提到其他的脉诊书籍🪪,且Cirillo的同时代医生虽然对中国医学和脉诊感兴趣,但最终无法通过文本理解脉诊,转而认为这些知识可笑。Cirillo之所以与同时代人的看法不同🚇🏊🏿♀️,很可能是因为只有他真正接触到了一位中国医生🚘。

Q6

徐适之与Cirillo是如何交往的?他们是否存在师徒等关系?

沈艾娣:这方面的资料很少🧴,只有一部Cirillo的传记提到了二人曾几次见面。我们只能从《论脉诊》的内容推断二人的交往,但这本书提供的线索也是隐晦的,因为学生只会记录对于医生而言重要的笔记,Cirillo可能曾经讲述过一些与徐适之交往的故事😪🔷,但并未被学生记录下来🕵🏻🎚。

Q7

您在刚刚的讲座中提到,Cirillo使用了很多西医解剖学术语转述中国医学的脉诊知识,他和他的学生没有注重探讨这两套医学体系的差异,只是利用具体的技术,这是为什么?这样的态度在当时是普遍的吗?

沈艾娣⚖️:需要注意的是,在当时的医学思想中👩🏻🦳,疾病的诊断与治疗可以是分离的。我们今天不太能看到关于徐适之治疗☝🏼👨🏽🏭、治愈病人的案例,只有他诊断疾病的资料。

Q8

教授好,我想向您请教关于个人史的书写问题🌭,我也感兴趣一些个人史的题目🙋🏽♂️,这些人曾在欧洲停留相当短的时间,我目前只找到一些其他人笔记中的记录以及人物之间的往来书信,由于缺乏来自研究对象本人的资料🫚,我不知道完全利用外部材料研究人物是否可行?

沈艾娣🥝:如果是我,应该从西方报纸开始研究,目前很多西文报纸资料已经数据化🧙🏽♀️,可以很方便地检索姓名。很多历史人物确实难以进行个人历史的研究,在选择题目时最好从资料入手,而非在找到合适的研究资料以前就确定题目。

Q9

教授好,您在The Perils of Interpreting一书中提到了李自标,今天又提到了徐适之,他们都来自那不勒斯中国学院🧑🧒🧒👸🏽,这一学院在中西交流中起到了怎样的作用🌃✉️?您有没有发现其他这一学院在翻译史方面的材料🤰🏽?

沈艾娣📎:那不勒斯中国学院的历史很长,有一些那不勒斯的当地学者研究这个学院🧙🏽♀️,但他们不懂中文,且研究成果主要用意大利语写作🥫,可能对中国学界的影响有限👈🏿。那不勒斯中国学院收藏的资料确实很丰富,19世纪末期,政府要求那不勒斯中国学院选择成为修士院还是大学,学院选择了后者。一位郭姓学生在这一时期来到那不勒斯🥺,成为这一学院最后的中国学生,又在学院改成大学后成为了这个大学的中文老师🎅,他的资料目前还保留着,但也是用意大利文写作的📳。

Q10

在中国🤱🏻,人们往往认为年纪比较大的中医更可靠🦹🏻,为什么徐适之这么年轻,到达那不勒斯后却迅速成为了国王的座上宾🧖🏽?

沈艾娣:徐适之只是甘州当地的普通医生🪻,他得到那不勒斯贵族和国王的青睐,并非因为他自己的能力🖲,而是因为这一时期西方崇拜中国的医学与把脉技术,只要徐适之能够把脉👂🏼,欧洲人就会推崇他。