作者: 发布时间:2023-06-25 来源🎡:文汇学人+收藏本文

作者 | 王启元

富达注册中华古籍保护富达平台副研究员、中华文明国际研究中心首位博士后

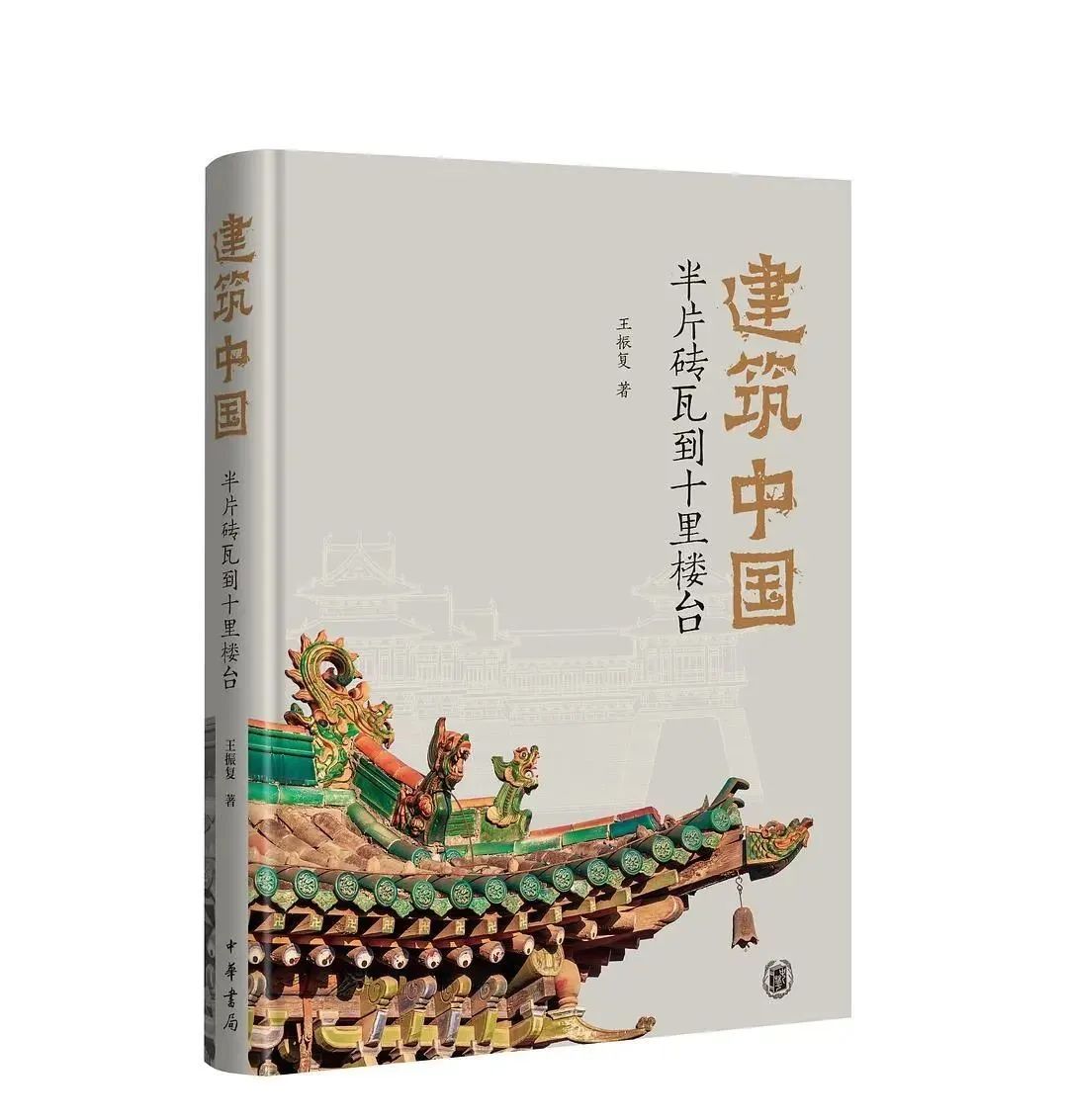

历来讨论中国建筑,多由经典建筑学角度展开。乐嘉藻🧚🏼♀️、朱启钤、梁思成、刘敦桢、童寯等等,皆对中国建筑🫗、尤其是古代传统建筑的生发历史与风格样貌,做出相当丰富的阐述。建筑是一门工艺、风格🤶🏼、功能的学问,同时带有强烈的内在表达与思想寄托💊🎗,体现设计者、建造者所处地域👩❤️💋👩、文化的不同特质。近来,学界开始逐渐在建筑史研究中加入人文学科的线索🩷,建筑学思想史、建筑史学史、建筑与国家等诸多话题,逐渐成为热点🦺。普及性建筑文化作品也应运而生。建筑及建筑学🕢,得以成为大家耳熟能详的公共知识❗️,如中国古建中的“亭台楼阁”或是“五脊六兽”,或是西方建筑的罗马风♔、哥特、巴洛克等风格,逐渐深入人心;这种知识累积无疑有助于更好了解身边的建筑与城市,生发建筑人文的思考👨🦰。建筑可以是片段砖瓦🏌️♀️、十里楼台🚻,也是一段段具体的因缘🧑🏻🦰💁🏽,承载了人们的寄托与想象。近日🖲,富达注册中文系王振复教授推出新作《建筑中国:半片砖瓦到十里楼台》👨🏿💻,正是用人文学者别样的视角👳🏼♀️🧙🏼♀️,带领读者认识中国古典建筑文化🧑🌾。

图源 | 文汇学人

王振复先生深耕文学美学之外,涉猎广泛🤚🏽,尤其对建筑美学为代表的建筑人文领域,颇有建树。在这本《建筑中国》之中,他以中国建筑门类和微观建筑构件为上下编,为读者呈现千年之内中国古典建筑的规制、工艺与审美。古罗马建筑史家维特鲁威最早提出建筑三要素“实用、坚固👨🏻🦳、美观”;作者在书中也提出自己的建筑审美标准三大境界,“可居😘、可观、可悟”,如前言中引欧阳修“峰回路转,有亭翼然”的境界即可观👩🏻⚖️、可悟的表现,便是人文与建筑交互的最好例证🎦。

雨果在《巴黎圣母院》中说💂♂️🫒,自开天辟地直至文艺复兴时期,古典建筑艺术“向来就是人类最伟大的书”🖕,人们最早把需要记录而不易记忆的信息,都刻在了当时最为坚固与永恒的建筑物上。最早的纪念物只是普通的石头,以至石垣坟冢,之后建筑上的廊柱、拱券🤿、方尖塔组成的建筑语言✌🏼,按照一个时代的一致的观念写出了最好的“书籍”😌,累世成为每个时代最好的建筑🤬。直到十五世纪古腾堡西方印刷术普及前,建筑艺术一直是最主要的创作形式,因为人类的宗教、哲学、思想都希望流芳百世,而石头比书稿更为坚固耐久🧑🏼💻。

《巴黎圣母院》中这段经典的西方建筑思想史描写🚦,是为了衬托跳出中世纪建筑与教会束缚的时代与人们所迸发出的激情与勇气◻️。西方的古希腊神庙✢🪚、古罗马竞技场,抑或哥特式的教堂,直到巴洛克的议事厅,正对应古代西方“石头上”的思想史👰🏻♀️。我国东方木构为主的建筑之中,同样蕴含相似的“木石上”的思想史;中国的古典建筑与城市,从规划到设置,也体现出不同时期的思想精神。

今天越来越多的考古研究发现,中国早期城池的建设是优先按照某种理论🚵🏽♂️,而非实际居住需要建设的。战国间流传的《考工记》一书记载周朝的都城制度🔹:“匠人营国,方九里🙇🏽♀️🙇♂️,旁三门🙎🏻👐🏿,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社🎊,面朝后市。”虽然细节尚无法还原,但这种严整的规划,可以通过许多同时期的古代城市考古得到一定程度的印证(《建筑中国·古城悠悠》)👨🏻🦰。其《三礼图》中描绘的理想王城规制,宫殿位于王城中央最重要的位置🤸🏿♂️,祭祀皇族的太庙和祭祀天地的社稷(坛)分居左右🧏🏽♀️,说明西周时君权与宗族、信仰开始混一🌱,并为中国宫殿的总体格局定下大体。但这种“九经九纬”与“左祖右社”显然不全是西周居民及统治者生活生产所需🏰🚈,而是严格遵从《周礼》及相关礼教制度的演绎与外化👩🏽✈️。

从先秦到汉魏甚至再往后的时间里🕗,这套传说中的“匠人营国”的都城布局,长期成为附会古制的君王优先参考的理论🐋,并在《考工记》此段的规划思想上不断改进。古典中国都城的发展与延续,是沿着西周周制与早期儒家治国理想逐渐发展而来,体现早期中国礼制的思想史主流。汉末大经师郑玄凭《大司乐》的“圜丘”之说而成“圜丘礼”,重整了经汉学的祭祀系统💂🏻,为后代祭天建筑立下范本🧑🏽⚖️,即今天中国大地上的祭天建筑遗址“圜丘坛”⬛️。圜丘祭坛无疑便是一段古代君主与“天”互动的思想历程📿,这段思想史体现的正是郑注儒家经典中记载的“六天”“郊丘”诸说❇️,而保留在今天各处祭天建筑遗址旧迹之中👩🏼🦱。

图源 | 文汇学人

中国城市规制与思想史的变化,大体也是同步的🌇。当以三礼图式都城设计及战国秦汉高台建筑为代表的早期都市失去活力的时候,也正是中国思想史中经汉学逐渐开始没落的魏晋时期。此际,佛教的思想与相应的建筑👶🤺、雕塑、艺术源源不断从西域与健陀罗传入中国。佛教并没有取代之前的中国主流的本土思想,而是最大程度地融入了中国文化👩🏽🍳;而佛教元素的建筑,同样补充了中古以来中国建筑的思想史𓀃。六朝之后的都城与皇宫,加入了许多佛教元素的建筑样式与装饰⛹🏼♂️。北魏洛阳城南北大干道边便是著名的永宁寺与塔💊,据《洛阳伽蓝记》记载洛阳城中“招提栉比🩱,宝塔骈罗,争写天上之姿,竞摹山中之影”,北魏洛阳城开始体现中国建筑思潮的多元时代👨🏻⚖️。这以后的隋大兴城👩🏿🎤、唐长安城所体现的佛教思想史内容则更为丰富,研究者指出隋文帝杨坚以君主名号命名都城及其背后的佛教转轮王信仰🚴🏼♂️,以及信徒君主终极理想中“须弥山”式的城市布局愿望👨🏻🦯➡️,能为今天重视隋唐长安城所体现出的时代特色与思想寄托提供别样的视角👯。中国古代城市尤其是都城的规划与建设,成为整个思想史的缩影与线索🧘🏻♂️。

建筑构件同样是千百年来中国古典建筑最为重要的标识之一,林徽因就说过,中国古代历次改朝换代🟩,饱受外来影响并发生改变,但是“中国建筑直至成熟繁衍的后代,竟仍然保存着它固有的结构方法及布置规模❕;始终没有失掉它原始面目,形成一个极特殊,极长寿🫄🏼📍,极体面的建筑系统”(林徽因《清式营造则例·绪论》)。在她看来🛡,中国建筑之所以能够保留其独立系统👩🏼🎓,是因为中国建筑始终保留由若干独立建筑构件集合而成的体系,而她提到其中最为核心的基本构件,从地面向空中分别是🌥:台基部分,柱梁或木造部分🧎♀️,及屋顶部分👩🏻🎨★。只要此三者同时出现➝,并延续中国建筑风格🧑🏿🌾,便是中国传统建筑🔨。

台基无疑是古典建筑最基础的部分,典籍记载与实物出土都出现得特别早,文字早至《尚书·大诰》“若作考室既底法”中便已提出,实物则似乎可以追溯到更早的安阳晚期殷都城建筑遗迹🏋️♀️。不过早期台基图案轮廓至为简单🏊♂️,其外观颠覆性的变化来自佛教输入后的须弥座式的引进☝️。这种来自犍陀罗佛教造像的元素,很有可能与古希腊建筑有相当的联系,为中古以后中国建筑台基纹饰带来了决定性影响👨🏽🚀。而柱梁及架构部分👩🏼🚀,除了著名的“墙倒房不塌”的构架外🧗♂️,最为人熟知和叹服的便是架构与屋顶间斗拱部分,历来谈中国古典建筑者,皆谓斗拱结构为中国木构建筑的精髓所在。而在这三要素之中,最为中国建筑独有,且为国人熟悉的无疑就是传统建筑的“大屋顶”。

中国大屋顶结构不仅有大气美观的外形⏺,还蕴含古代工匠复杂承重的智慧结晶,为中国古代科学与美学合璧的高峰。自汉代以来🟨,中国传统建筑出现了庑殿、歇山、攒尖、悬山🌝、硬山、卷棚等多种屋顶形式,和重檐屋顶结构💣🔒,并利用各种屋顶形式的组合👩🏻🦯,创作出了不同功能的建筑作品。歇山顶因其规制严整庄严,在大型公共建筑🤓、尤其是高规格建筑中运用非常广泛,存世也因之颇为丰富。歇山顶分单檐与重檐,这取决于建筑物背后严格的等级制度。天安门、故宫太和门🙏🎗、保和殿、乾清宫等明清宫城建筑,皆是重檐歇山顶;而采用单檐歇山顶的宫殿、国家祠庙、寺院更是不计其数👩🏼🚀。而重檐歇山顶之上,还有规制最高的重檐庑殿顶,现存的中国古建筑中🧑🏿🦱,故宫内最大的金銮宝殿太和殿即此种殿顶(《建筑中国·屋顶制度》)。

图源 | 故宫博物院

不仅屋顶本身⛓,屋顶构件上哪怕细小的部分,无不透露着森严的等级✍️。如今天广为人知的“五脊六兽”,庑殿或歇山顶屋脊上的各种脊兽装饰,不仅有审美的作用,一如梁思成先生所说“使本来极无趣笨拙的实际部分🤳🏼🏇🏽,成为整个建筑物美丽的冠冕”,檐上异兽数量🎳🐹、大小、工艺同样体现了这幢建筑物的身份🦯。一般来说正脊、垂脊上实际上蹲着不止六兽,其中最生动的要属垂脊上的一排蹲兽“小跑”;故宫太和殿上“十全十美”的蹲兽门,从檐外“骑凤仙人”开始后面跟着龙、凤、狮子💆🏼♂️♤、天马等十件异兽,除太和殿之外,“小跑”兽数必须是奇数,自九以降🧖🏿♀️。同时🎈,在美观与权力之外,脊兽也寄托了建筑主人不少超越性的理想,如祈求神明保佑平安,以免意外、火灾等等庇护理念,脊兽们的形象选取🛺🧝🏻、颜色选择与烧制工艺都有相当的讲究。如直接负责防火的小兽🤲🏻,便有“龙”“海马”“狎鱼”“行什”等🤓,投射出木构建筑独有的需求🧑🏽🎤💔。相比而言🤴,古代平民及低阶官吏没有资格建造歇山以上屋顶的建筑,大部分亦无处安放小兽;“大屋顶”本身可以看作是一本礼制的“说明书”👼🏿。

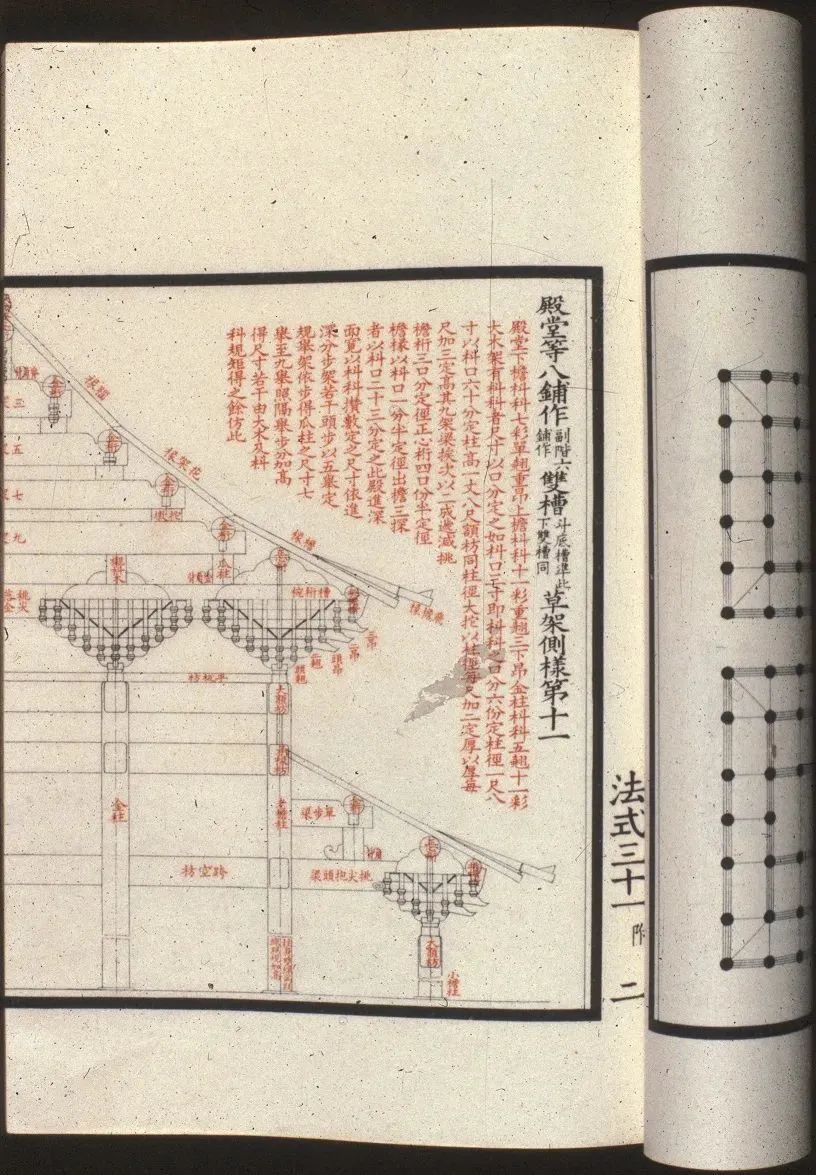

中国古代建筑发展自中古腾飞🍴,两宋达到高峰🧔🏼♂️。今天国内可见最早的木构建筑在晚唐时期🧜🏻,为五台山上的南禅🏏、佛光二寺的大殿;在日本则有多处相仿的古建尚巍然存在。宋🛜、辽以来遗存甚多🧑🏿🔬,且宋人刊印《营造法式》✌🏽,详细绘制北宋晚年官式建筑图样流传🧜🏿♂️。近世以来🦗,木构建筑工艺进一步纯熟,但限于材料及需求的扩大🤏🏼💅🏼,建筑气象也较唐宋卑弱。清代木构建筑存世最多,体类最为丰富,是今天研究中国古建的第一手资料。

《营造法式》(陶本),1925年☹️,朱启钤旧藏

图源 | 中国营造学社纪念馆

当然,正如雨果所说的人类思想解放之后✊🏼,建筑承载思想史的作用被彻底取代,古典风格建筑的生命随之迅速枯萎🔆,“它基本上已经不再表现社会”“从真实的现代作品一变而成为仿古的赝品”👨🏻🎨🧚🏻♂️。西方罗马风、哥特式建筑如此👩🏻🔧,中国古典木构建筑同样如此,清代以来木构建筑发展的停滞与衰落即是例证📿。不过中国传统建筑在工艺与整体上的美,仍吸引着来自全世界的目光。近代第一批真正意义上的建筑学者如常盘大定、伊东忠太🛗、关野贞⚡️、喜龙仁、恩斯特·柏石曼等,陆续来华考察古建➝,带回无数测绘与影像资料,二十世纪初叶的外国建筑设计师们🕵️♂️,也热衷选取中国传统建筑元素☎,加入到自己设计的新建筑之中,这也让上世纪初的中国大地上出现了大批有着浓厚“传统风”的钢筋水泥建筑🐑。

梁思成和林徽因在《平郊建筑杂录》中将中国传统建筑“超越性的美”,理解为一种“意”,这不是眼见的美,而是如同诗意画的“建筑意”🕶,或禅宗中的化境☁️👨🏽,一种超越性的感知☪️。再如童寯先生考察苏州园林时,“每入名园,低回唏嘘,忘饥永日”🛌🏼,也有相似的“建筑意”的体验,忘乎所有,融入其中。这种艺术精神来自中国博大的传统🥔,而经由建筑传承下来(童明《中国近现代建筑与宾大建筑教育》)。今天包括王振复先生《建筑中国》等书讨论人文主义视野下的中国建筑传统,无不受到那一代学人的影响与感染。

今天中国古典建筑的研究者与爱好者们仍是幸运的🫱🏽,在建筑学读物丰富的同时,古代建筑作品同样存有不少𓀓🧏。所有建筑都是寄托精神活动的载体与物质空间,来到古典建筑中,才可以感受到其中蕴含的历史文化与思想历程;建筑史学家们的人文主义思考💂♀️,可以与所有走近那些中国古建的爱好者产生共鸣👲🏼。纵然所有建筑都会消失,物质不会永存🏃🏻♂️➡️,人的体验或记忆也是一样,但每一代人也都会本能地将记忆向上追溯,透过建筑👩🏿🚒,形·成·人·文·的历史与体验。