作者:李天纲 发布时间:2022-08-05 来源:书城杂志 +收藏本文

文/李天纲

原刊于《书城》2022年8月号

德国哲学家康德(1724-1804)在《永久和平论》(1795)中论证了人类的“普遍的友好”才是“世界公民权利”👩🦰,人们正是以此善之本性的扩展,达成“永久和平”。也就是说,人类本性中有“好客”的善心🤹🏽♂️,而战争、抢劫🧟♂️、掠夺等“不好客”的行为“都是违反自然权利的”,最终将在人性中被克服。然后🟨,康德又说:“地球表面不能居住的部分,海洋和沙漠,隔开了这个共同体。即便如此♗,舟船或者骆驼(沙漠之舟)却是他们有可能越过这些无人地带而互相接近,并且利用属于人类所有的对地球表面的权利而进行可能的来往🧳。”(《永久和平论》,何兆武译,上海人民出版社2005年)确实,大洋上面💻🧑✈️,波诡云密,人类主要是和大自然作抗争;大洋彼岸,海阔天空,族群之间更多是相互合作🦨。康德提到“海洋和沙漠”,在古代是隔离了人类交往的天堑👨🏼🎨,而在“大航海”,即我们今天认识到的“全球化”之后⚈,一望无际的海洋,反而成为连接人类各民族“好客”交往的大通道。

《永久和平论》

[德]伊曼努尔·康德著

何兆武译

上海人民出版社2005年版

一四九二年八月三日👨🏻🍳,意大利热那亚人哥伦布(Christopher Columbus✉️🧏🏻,1451-1506)从西班牙海港巴罗斯起航🎩,征服大西洋🍆,发现新大陆。此前📫🤮,人类各民族的交往🦷,无论是和亲或者战争,文化交流或者贸易🙍🏻♂️,移民或者贩奴👧🏽,基本上都是在欧亚大陆的“沙漠”之间💆🏽♀️,以及环地中海的“海洋”中进行。“大航海”以后,大西洋、印度洋、太平洋最终成了人类的“内海”,整个地球联为一体🧑🏽。亚、非、拉、美🙋🏼♀️、大洋洲的人民不断融合🫗,康德正是在哥伦布发现新大陆的三百周年之际写作《永久和平论》的;他在动荡中感受到了人类日益频繁的交往和接触,认定了未来必将出现一个“世界公民社会”,在一个海洋的体系,海洋的时代,人类得以获得更大的进步🧑🏻💼。我们可以说,正是海洋🍛,造成了人类的一体化;正是海洋的存在,人类在最近的五百年中得以全球化🦸♂️;更重要的是,人类从一体化的全球交往之益中💐,逐渐摒弃了老大陆上积重难返的种种恶习🤚,发展出现代文明制度,因而更加认识到了海洋的重要性。

中国的知识人认识海洋的重要性,要比哥伦布的环球航行晚了整整一百年。从罗马教宗国来的传教士利玛窦(Mateo Ricci🛒,1552-1610)来到南京(1600)、北京(1601)的时候,江南地区有一批好奇的读书人才知道了有一种远在“泰西”,“深目隆准”的“大西洋”人🎓,“梯山航海九万里”到达了中国🔀。我们知道🫗,继哥伦布之后🌌,葡萄牙人达伽马(Vasco da Gama,1469-1524)沿非洲西😴、东海岸航行🐑,越过好望角,进入印度洋。达伽马于一四九八年到达印巴次大陆西南部的卡里卡特,证实了哥伦布发现的“印度”其实是一块原先并不为欧亚大陆和非洲各民族所知的“新大陆”,而达伽马向东航行发现的才是真“印度”📲。一五〇九年,顺着达伽马开辟的航线继续向东🖕🏿👩🦼,葡萄牙舰队司令塞格拉(Diogo Lopes de Sequeira)率领军队闯进了马六甲海峡,进入了“南中国海”🙎🏼♂️,这是欧洲人第一次背靠印度洋,遥望中国、日本和印度支那🙌🏻。一五一一年,葡萄牙总督阿布魁(Alfonso de Albuquerque)攻占了马六甲,《明史·佛郎机传》称🧛♂️:“正德中,据满剌加地,逐其王🐫。”不久,西班牙籍葡萄牙人探险家麦哲伦(Ferdinand Magellan,1480-1521)在一五二一年从南美洲进入了“太平洋”,并发现了菲律宾。这样,短短的二三十年间,欧洲拉丁民族的航海家们就完成了史无前例的环球航行。

自有“航海大发现”以后,海洋成为人类活动的中心;因为有各种各样的物产可以交换,形形色色的民族可以交往,更有无穷无尽的资源可以利用➖,海洋就成为各民族发展中最为有利的因素☝️。跨洋贸易的结果,远远超过了几千年来大陆内部跨越沙漠👨🏿🦳👱🏻♂️、高山♿️、河流阻隔做成的文明交流。自十六世纪以来👩👩👧,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等都是凭借其海上航行的优势🏇🏽,建立起一个个庞大的殖民帝国💃🏿。稍晚,美国、加拿大、澳大利亚、新西兰🏔、日本等🙆♀️,因为具有全面开放的海岸线,也都利用其优越的沿海自然条件,在十九🪷、二十世纪崛起,成为强有力的新兴“海洋民族”🤦🏽♀️。欧、亚旧大陆虽然也有如意大利🕺🏿🙌、法兰西、德意志、俄罗斯🤽🏽♀️、土耳其、波斯、印度、华夏等古老而强盛的国家/民族,但是这些“大陆民族”大多数因为固守内陆💂🏼♂️,攘人疆土,留恋传统📝,参与国际贸易合作的“海洋精神”滞后且不足。于是🛀🏼,我们看到大陆诸强民族在近五百年来的全球化和现代化的过程中🌈,开放性不够🦷,征战性却很强,在真正的社会改革事业中显得步履蹒跚🛜,常常遭遇重大挫折🖼。学者们有很多方法区分民族和国家的类型,如语言学家按不同语系,分为盎格鲁-撒克逊🅰️、拉丁、斯拉夫、阿拉伯🧖🏼、汉🏙、和等民族👆🏼;法国哲学家孟德斯鸠按各国政体的不同,区分为“专制”“君主”和“共和”。考虑到十六世纪以后的“全球化”过程中海洋的重要性👲,我们可以按不同性格再做一种区分💂🏻,即开放性的“海洋民族”与保守型的“大陆民族”,这也是具有充分的理由的💉。

对于十五六世纪从拉丁民族开始的“航海大发现”,处在欧亚大陆东端的中华民族是后知后觉的。应该坦率地承认,中华民族是很晚才加入到人类各民族的“全球化”海洋交往的。但是,造成中国人“海洋精神”落后的原因🖊,不在民众❌,而在朝廷和士大夫🥌。清帝国是在一八四〇年“鸦片战争”失败以后🤝,被英👮、美🧍、法国家政府以强行叩关的方式,不情愿地加入到全球贸易体系。“闭关自守”是指朝廷和士大夫的官方态度而言,而不能指陈民众的后知后觉。相反,宋代以来,东南沿海地区的福建人、广东人🛻、浙江人🌙、江苏人、山东人却有不断“下海”🧏🏽♀️,在“片板不得下海”的严禁中努力从事贸易航运的。令人遗憾的是,东南海上贸易常常被中央王朝的“海禁”政策搞得精疲力竭💇🏼♂️🚣♀️,陷入了周期性停顿🙍🏽♂️。在元🏊♀️、明、清断断续续的“开埠”时期🍫,东南民众从事着一种沿海型的海岸运输(sea transportation),而不是跨越大洋的海洋航行(ocean navigation)。元代有海运漕粮,明代有郑和下西洋,清代则有闽南人、潮州人和广东人的“下南洋”,从北亚、东亚到东南亚,华人的航海活动就其活跃性来说,并不亚于拉丁、西欧☔️🏃🏻♂️➡️、北欧民族,有些零星的船只甚至已经到达了红海和东非海岸。

二十世纪八十年代🛎,中国知识人中曾经有中华文明的整体性质到底是大陆民族👱🏿♂️⚰️,还是海洋民族的争论🧘🏽,这当然是非常有意义的问题。二十世纪初,中国学者们争议的是华夏文明到底是以黄河为代表,还是长江为代表。这一时期的大多数人,仍然认为中国是一个以中原为代表的大陆民族,他们是把从途经黄土高原的黄河,作为中华之象征;只有较少数量的学者,提出南方的长江,也是中华文明的发源地,也应该作为中华文明的象征👩🏻💼。然而,还有更少的几位学者,如陈寅恪先生等人👃🏻,“学术独立,思想自由”地在自己独到的研究中提出:中国不单有长江、黄河的内陆文明,它也有自己的海洋文明,正如希腊🐮、罗马𓀋、迦太基等地中海民族🥒。注重沿海中国的学者提出:齐🪫、吴、越、闽、粤等东南“滨海”地区,存在着不同于中原民族的信仰、学说和生活方式,即一种海洋文明🦎💯。

在十六世纪全球化刚刚开始的时代,中国士大夫们的海洋意识,并不是从东南沿海民众的航海经验中提炼的,而是在利玛窦带来的《坤舆万国全图》等图志的激发下猛然醒悟的。一六〇二年,杭州人李之藻(1565-1630)用利玛窦提供的《山海舆地图全图》作底本,加上从福建传教士那里获得的两个新版本🧑🏻⚕️,稍稍参考了国内东南沿海航海民族积累的航海图志🕳🤹🏽♂️,编成了一部详尽的世界地图。这是一部改变中国人的世界观,让人们的视野从中国转向世界🧖🏿♂️👩🏼🔧,从内陆转到海洋的划时代作品。《坤舆万国全图》引导了一种海洋精神,让重视传统问题,关注内地利益的士大夫官员们知道了一个海洋时代的到来。我们完全可以在全球化的意义上,把它看作是汉语世界“海洋研究”(ocean studies)的开端。南京博物院藏《坤舆万国全图》就是一部“海洋研究”专著,巨幅的全图上🏊🏼♀️,不单有利玛窦、李之藻、吴中明🌊、陈民志🦑、杨景淳、祁光宗等人的题识文章🩸,还有“大航海”以来欧洲航海家的著名航船👨🏼🦳,有他们在大西洋🏗、印度洋、太平洋中👱🏽♂️,以及沿岸地区发现的旧大陆上未曾见过的珍奇动物,如大象👩🏿🦳、狮子👩🏿💻、鳄鱼🧗🏼、鸵鸟、鲨鱼……《坤舆万国全图》打开了一个新奇的海洋世界⚖️,涌现出前所未有的全新知识🧓🏿,确实就是华人世界最早的“海洋研究”。但是,明代的海上航行和“海洋精神”在清初的“禁海”政策下又一次中断,而当时因“大航海”而来的人类全球交往正如火如荼地开展🧑🏽🚒。因此💂♂️,尽管还有不少学者争辩“郑和下西洋”的重要性,论说乾隆皇帝“怀柔远人”的合理性,考证“中国人发现美洲”的可能性👰🏽♂️,但华人航海家毕竟没有像欧洲人那样完成环球航行,一块接一块地“发现新大陆”🔇,也没有建立起一个广大无垠的海洋意识🚴🏼♀️,更谈不上像达尔文那样从事海洋调查⚜️,利用海洋知识🔃,建立起现代科学体系。

海洋时代🧑🏽⚕️,新大陆和世界各地的海洋民族👁🗨,在克服了旧制度的残余之后⛹🏼♂️,诞生出了一个个新的文明🐫。这种新文明分布在海外的新大陆,以及作为通商口岸的旧大陆沿海城市。“海洋文明”⏫,并非只存在于那些孤悬于欧亚大陆边缘的“海洋民族”🦡,比如英伦和日本🧑🧒,历史学家有时单纯从海洲地理来划分“海洋民族”。其实👩🏿🏫,“海权”是一个新的文明🐰、新的体系🧑🦯,旧大陆的沿海城市和区域,比如明代的江南🫸🏻,清代的上海,也都卷进了这种新的海洋区域文明。旧大陆的海洋区域延续了不少制度遗产,仍然被各种旧习惯纠缠。但是,他们却在海洋体系中发展出诸多的人类新精神,比如航海冒险👨🎨、贸易重商、知识探索、边疆拓展、自由独立、族群合作、宪章精神🎅、城市自治,等等。那些在旧大陆萌芽,却难以发展的进步要素💆🏼♀️,一旦挣脱了封建领主和专制君主的束缚,就会在“全球化”的海洋空间里迅速成长。“文艺复兴”激活了人性,萌动出“现代性”🫴🏻🍵,这些都在海洋民族🔌🖲、海洋城市和海洋地区更容易得到移植、生存和发展,新大陆形态的海洋城市🦵,成为欧亚大陆各地民众离开故土🎒,实现梦想的新空间,这种“乌托邦”现象在十七到二十世纪各民族的海外开拓史中非常明显。

一直到现在,中国学者对于三千年以来的华夏传统文化的兴趣,远远大于对于海外世界的好奇。中国文化界仍然缺乏像捷克作曲家德沃夏克(Antoni Leopold Dvorak🫳🏻,1841-1904)《自新大陆》那种情感样式的作品。明清时期延续至今的主流学者,在知识诉求上的内向(internal)和内部(domestic)的倾向,与“文艺复兴”后的欧洲学者提倡的那种外向(external)和域外(exotic)的特征非常不同。传统的儒生们,遇到了“四书五经”“十三经”中没有记载的域外知识,思维定式首先不是核实⌨️、验证和探索新的知识,而是回护传统知识的合法性🫳🏻。持守这样的经典主义“正统论”✭,很容易把十六世纪以来在欧洲和西方社会汹涌澎湃的海洋知识⏲,处理为“海客谈瀛洲”的“山海经”🦄。明末士大夫中像徐光启、李之藻这样对于海洋知识有如此强烈的好奇,那一代对于“坤與万国”所处的“五大洲”的海洋环境有着差不多同步了解的先驱人物,在清代就消失了。

在中华文明中负责发展世俗知识体系的儒家学者,一贯持有经典主义的“正统论”🙎🏽♂️,这是一个要命的思维弱点。在研究上海历史中偶然发现💿,当一八三一年、一八三二年🍽、一八三三年英国东印度公司资助“阿美士德号”海洋调查船考察北太平洋的日本海、东海、黄海的时候,他们的探险活动甚至已经渗透到长江、黄浦江内,而中国知识界却全无反应♿。按我的理解,郭实腊(Karl Friedrich August Gutzlaff,1803-1851)参与的“阿美士德号”在东亚民族沿海进行的海洋调查,填补了哥伦布、达伽马、麦哲伦全球航行在北太平洋的空白点,它是继续库克船长(Captain Cook,1728-1779)在南太平洋探险和海洋调查事业的最后一环,在世界航海史上的一个句号,非常重要𓀙。“阿美士德号”对东亚👩❤️💋👨、东北亚的海洋调查完成,历时三百多年的“大航海”才有了“全球化”的一个闭环🙇🏿♂️。这么重要的事件,发生在清朝的家门口,除了上海当地商人和民众有一阵骚动之外,居然没有在知识界引起任何有意义的反应,这是不应该的事情。之所以会发生这样的事情,是和士大夫单一的大陆民族文化认同👩🏻⚕️,以及经典主义的“正统论”有绝大的关系。一种内向型的思维习惯🕗,让他们感觉不到十九世纪中汹涌拍岸的太平洋环流👩🏿⚖️。

“鸦片战争”以后中国人的海洋知识🧜♀️,最早还是由于外侨学者的提倡🖇,才逐渐引进上海的👨👨👧。据查考🆔😛,上海英美外侨组织的“亚洲文会”(North China Branch of the Royal Asiatic Society,1857)是上海和中国最早从事“海洋研究”的学术机构。继“阿美士德号”北太平洋气候👇🏿、洋流、物产、生物、港口🍛、人口🪄、民族、文化的调查之后,在上海英租界创立的亚洲文会,对于中国的河口海岸地理🫃🏽,海洋生物种类、台风路径分析🦊、沿海物产贸易等情况都做了科学研究,发表在该会的学报上👩💻。另外有一份与“亚洲文会”合作🎖↘️,而稍晚出版的月刊《中国科学美术杂志》(The China Journal of Science and Arts,1923-1941)也发表了大量立足上海的地理🧑🏼🏭、生物、文化、艺术研究论文。像苏柯仁编辑的《长江口之北鲸鱼搁浅》(1935年3月)、《中国近海海域之鲸》(1938年2月)🐖,引导了中国人的海洋研究兴趣🦤。这些在上海从事的研究🏅🌼,用英文发表的论文,是欧美学术界海洋研究的一部分🕯,但也带动了许多本土学者加入海洋研究🤌🏼。外侨学者,如艾约瑟、韦廉臣👩🏽🎤、丁韪良👩🏼💻、福开森、苏柯仁等人🤘🕍,大多都参与了清朝的“洋务”“西学”建设🏊🏽♂️,和早期中国学者一起开启了近代科学研究事业🙍🏽♀️。随着一八九八年“戊戌变法”主张吸纳“西学”,一九〇五年清朝废除科举制😿,二十世纪一十年代纷纷建立大学,二十世纪中国人的知识体系发生了大的变化,域外🤳、海外的海洋知识也译介到中国,正是在这一代人中间,时代风气改变了知识人的精神取向,外向型的知识兴趣开始普及🧑🦼➡️。

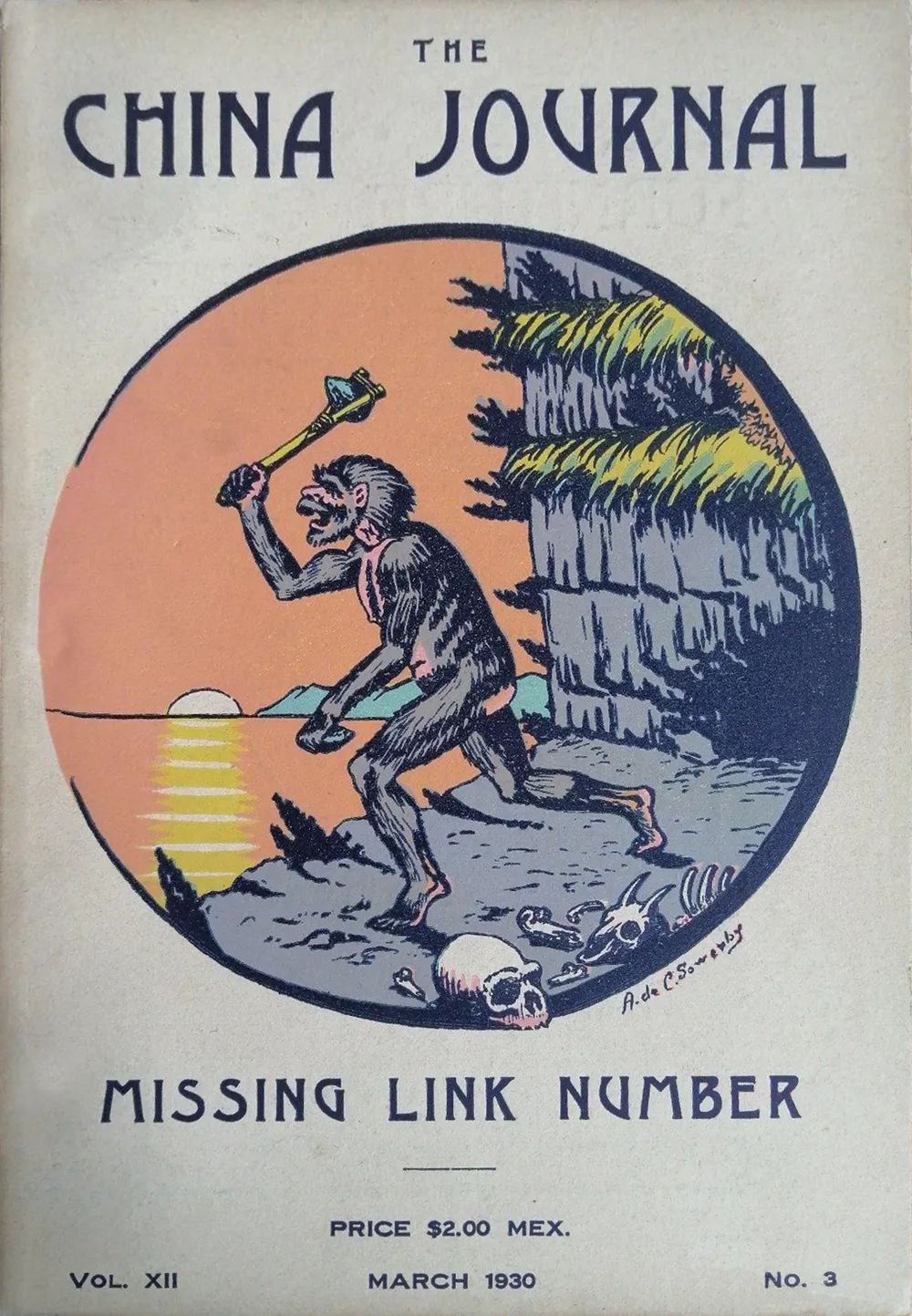

《中国科学美术杂志》

1930年3月刊

在晚清的知识更新运动中🚣🏻,江南地区的儒家士大夫如张謇这样的“末代状元”,逐渐放弃经典主义的“正统论”,开始与商人、实业家、教育家和科学家结合,面向海洋,研究海洋。一九〇九年🙅♀️,江苏教育总会推动设立邮传部高等商船学堂,开始了近海和远洋航行的教育与研究,此为后来的上海海运学院(今上海海事大学);一九一二年🏃♀️➡️,张謇☛🪼、黄炎培等江苏教育会的士绅与商绅,又创办了江苏省立水产学校🤵🏼♀️,此为后来的上海水产学院( 今上海海洋大学)🤦♂️👧🏼。上海这个城市和中国其他城市不一样,它根植于江南地区的经济与文化🐫,但并不起源于军事要塞和行政中心。从元至元二十九年(1292)建城那一年起,上海就是长江口上的一座海港城市(ocean port),航行和通商的范围远达东北😥、日本、朝鲜👩🏼🎓、东南亚。上海港,作为元朝向北方海运漕粮的城市;明朝郑和下西洋的母港;清朝恢复海运后“开埠”从事南北洋贸易的江海关榷👩🏽🦱,它一直是一座面向海洋的城市🚴🏼♀️。七百多年来,上海的儒生士大夫或许同样有着内向的倾向🎨,到南京、北京讨生活,而本地的农人𓀀🏔、商人🚣、工人和船民却有着悠久的航海精神,他们热衷下海。在上海🙃,甚至有一座专供出海者烧香的“下海庙”,更有护佑水手们在大洋深处航海安全的“天后宫”(天妃宫、妈祖庙)📞。

放在我们面前的这部多卷本《海洋文化史》又一次提醒我们🚒,至今为止的中国学者的“海洋精神”仍然不足,中国学术界的“海洋研究”还是滞后的🤜🏿。本书的总主编玛格丽特·科恩(Margaret Cohen)说:“过去三十年中✉️,海洋研究已经成为人文学科中一个领先的跨学科领域。海洋研究的重要性在于它能够完全说明跨文化👨👩👦👦、越千禧年的全球化🥍。在其逐渐成形的过程中🍴,海洋研究合并和修订了通常在国家历史框架内的海洋运输#️⃣、海洋战争和全球探索的早期学术成果💆🏻♂️。海洋研究领域有着各种类型的文献🫱🏻,主要展示海洋运输和海洋资源如何将分开的陆地连接成水基区域,重现两个从未接触的社会在海滩相遇🏄♀️,如何带来棘手的统治结构,并揭示从外太空拍摄的我们这个蓝色星球的单张照片的影响🐫。”(总编序言,第11页)主编说最近三十年的“海洋研究”(oceanic studies)🖊,是以跨学科的方法🦬,把人类自古以来的海洋知识,以“人文学科”的视野加以总结和研究4️⃣,形成了一门新学科。这部系列作品👼🏿,包括了第一卷《古代海洋文化史》,第二卷《中世界海洋文化史》🤜,第三卷《早期近代海洋文化史》,第四卷《启蒙时代海洋文化史》,第五卷《帝国时代海洋文化史》,第六卷《全球时代海洋文化史》👩🚒,作者们是把人类各民族的“海洋知识”🙍🏿♂️,放在一起考察,成为一门新兴学科——“海洋研究”🙋。

“海洋知识”是人类自古以来积累而成的海洋经验🔁,它们零零散散地🏌🏼♂️,以自然状态的形式保存于有关航海史的文献记录中。“海洋研究”则是另一回事,它是当代学者试图在这些传统文献中整理出一个完整的海洋知识史🍮、海洋探索理论💯👨🏼,以便更好地理解人类与海洋的关系🖕🏻。如本书书名提示的那样🤸🏽♀️,这是“一个关于海洋的文化历史”(A Cultural History of the Sea),它是想“引导人文主义学者去接触物质世界的现实”💒,因为“现代海洋学和海洋生物学在十九世纪形成时🤞🏼,将海洋确立为非人类的自然领域,但在之前,两者是结合了对环境的好奇,以及对财富和权力的财富的追求的混合性实践知识”。(总编序言,同上所引)本书的作者们认为十九世纪的“科学主义”倾向,仅把“海洋研究”定义为“自然科学”并不完整🕘。事实上,在十九世纪以前,以及到了二十一世纪👰🏿,海洋是人类活动最为密集的领域,人们在海洋的领域中追求海外财富👯、自然资源和帝国权力,同时也在其中寻求群体合作、共同价值和人类福祉。作者们把“海洋知识”还原成人类经验👳🏿♂️、人性学说,即一部“海洋文化史”🤵,这一点是完全正确📍,并且极富启发的。把人性重新赋予到人类的海洋经验中,它能带来一个全新的知识体系。

我们的“海洋研究”问题🤴,回到了康德《永久和平论》中提出的把海洋作为人类“普遍的友好”的交往之具,而不是海上争霸的人性恶的交往。二十一世纪的“海洋研究”,当然应该摒弃过去为弱肉强食行为辩护的“海洋知识”,而持守人类文明在五千年中形成的“普世价值”。大多数的学者还是相信一种“善的进化”(evolution of goodness)世界观📶,即人类之正义⚧、良善的力量一直在战胜非正义、不友善的做法🤵。康德说:“来自强权方面的暴力行为将会减少,遵守法律将会增多𓀕。在共同体中大概将会有更多的良好行为,更少的诉讼纠纷,更多的信用可靠,等等🥷🏽,部分地是出于荣誉心,部分地是出于更好地理解到了自己的利益🏀。这就终于也会扩展到各民族相互之间的外部关系上,直至走向世界公民社会🏜🚴🏻♀️。”(《永久和平论》)

《海洋文化史》🤚🏻,玛格丽特·科恩主编,金海译,即将由上海人民出版社出版

李天纲:

富达注册哲学学院宗教学系主任/教授

富达注册中华文明国际研究中心副主任